FOURMIS de FRANCE

Les fourmis de France (Formicidae)

📌 Présentation générale

Ordre : Hyménoptères

Famille : Formicidae

Nombre d'espèces en France : Environ 220 à 250 espèces connues (dont près de 13 sous-endémiques de France ou d’Europe de l’Ouest).

Caractéristiques générales :

-

Insectes sociaux vivant en colonies.

-

Présentes dans quasiment tous les milieux terrestres, des plages aux forêts alpines.

-

Importance écologique majeure comme prédatrices, éboueurs et disséminateurs de graines.

📌 Morphologie

-

Taille : 1,5 à 15 mm selon les espèces.

-

Corps divisé en :

-

Tête : yeux composés, antennes coudées, pièces buccales broyeuses.

-

Mésosoma (thorax + premier segment abdominal soudé).

-

Pétiole et post-pétiole : segments fins reliant mésosoma et gastre.

-

Gastre (abdomen postérieur) : contient le jabot social, glandes et organes reproducteurs.

-

-

Présence d’une ou deux constrictions (nœuds) caractéristiques au pédicelle.

-

Ailes présentes chez les sexués reproducteurs (ailes perdues après l’essaimage).

📌 Organisation sociale

-

Reine(s) : reproductrice(s), fondatrice(s) et régénératrice(s) de la colonie.

-

Ouvrières : stériles, assurent nourrissage, entretien, défense, élevage du couvain et collecte.

-

Mâles : sexués présents uniquement durant la période de reproduction (essaimage), meurent peu après l’accouplement.

-

Type de société :

-

Monogyne : une seule reine par colonie.

-

Polygyne : plusieurs reines cohabitent dans le même nid.

-

📌 Cycle de vie

-

Œuf → larve (stadium vermiforme) → nymphe (souvent protégée dans un cocon) → adulte.

-

Durée du cycle : quelques semaines à plusieurs mois selon les espèces et conditions climatiques.

-

Certaines espèces peuvent vivre plusieurs années (jusqu'à 15 ans pour certaines reines).

📌 Régime alimentaire

-

Diversifié selon les espèces :

-

Protéines animales (insectes, cadavres)

-

Miellat de pucerons et cochenilles

-

Nectar, graines, fruits, champignons

-

-

Pratique du trophallaxie : échange de nourriture liquide entre individus via le jabot social.

📌 Répartition et milieux

-

Répartition : Toute la France, depuis le niveau de la mer jusqu'aux étages alpins.

-

Milieux fréquentés :

-

Forêts

-

Prairies

-

Dunes littorales

-

Pelouses sèches

-

Zones urbanisées

-

Tourbières et landes

-

📌 Les groupes principaux de fourmis en France

📌 Sous-famille Myrmicinae

(la plus diversifiée en France)

-

Myrmica : très fréquente en milieu humide ou forestier.

-

Tetramorium : commune dans les jardins et terrains secs.

-

Formica rufa (fourmi rousse des bois) : colonie massive, construit de grands dômes de brindilles.

📌 Sous-famille Formicinae

(caractérisée par un acide formique produit pour se défendre)

-

Lasius niger : la fourmi noire des jardins, très commune.

-

Camponotus : les plus grandes fourmis françaises (jusqu'à 14 mm), nichent dans le bois.

-

Formica pratensis, F. polyctena : importantes dans les écosystèmes forestiers.

📌 Sous-famille Dolichoderinae

-

Tapinoma : fourmis très mobiles et omnivores, souvent dans les habitats anthropisés.

📌 Sous-famille Ponerinae

(fourmis chasseuses à piqûre puissante)

-

Ponera coarctata : discrète, souterraine.

-

Hypoponera : niche dans le sol ou les vieux troncs.

📌 Essaimages et reproduction

-

Essaimages aériens de mâles et femelles sexués à des périodes spécifiques :

-

Printemps pour la plupart des Lasius.

-

Fin de l’été pour beaucoup de Myrmica et Formica.

-

-

Accouplement en vol, puis les femelles fécondées fondent de nouvelles colonies.

📌 Relations écologiques

-

Mutualisme avec les pucerons et cochenilles (élevage pour leur miellat).

-

Prédation d’insectes et petits invertébrés.

-

Dissémination de graines (myrmécochorie), notamment pour certaines plantes forestières (ex : violette).

-

Aération et fertilisation des sols via le creusement de galeries.

📌 Espèces exotiques et invasives en France

-

Linepithema humile (fourmi d'Argentine) : invasive en zones urbaines et littorales méditerranéennes.

-

Pheidole megacephala : présente en Corse et sur la Côte d'Azur.

-

Tapinoma magnum : prolifère localement.

📌 Statut et protection

-

Aucune fourmi française protégée à ce jour, mais plusieurs espèces menacées par :

-

Artificialisation des sols

-

Pesticides

-

Disparition des habitats ouverts et bocagers

-

Déforestation

-

Certaines espèces rares ou endémiques font l’objet de suivis (notamment Formica exsecta et Formica uralensis).

📖 Conclusion

Les fourmis de France forment un groupe indispensable à l’équilibre des écosystèmes terrestres. Leur diversité biologique et leurs stratégies sociales fascinantes en font un modèle d’étude privilégié en écologie et en éthologie. Malgré cela, certaines espèces sont menacées et peu connues du grand public.

GENRE PONERA Latreille,1804

GENRE HYPOPONERA Santschi,1938

🧬 Taxonomie & diversité

-

Le genre Ponera (Latreille, 1804) regroupe environ 60–66 espèces de fourmis.

-

Origine du nom : dérivé du grec ancien ponēra (« malin, vil »), latinisé en Ponēra.

-

Sous-famille : Ponerinae, tribu Ponerini, proche de genres comme Hypoponera, Cryptopone ou Pachycondyla.

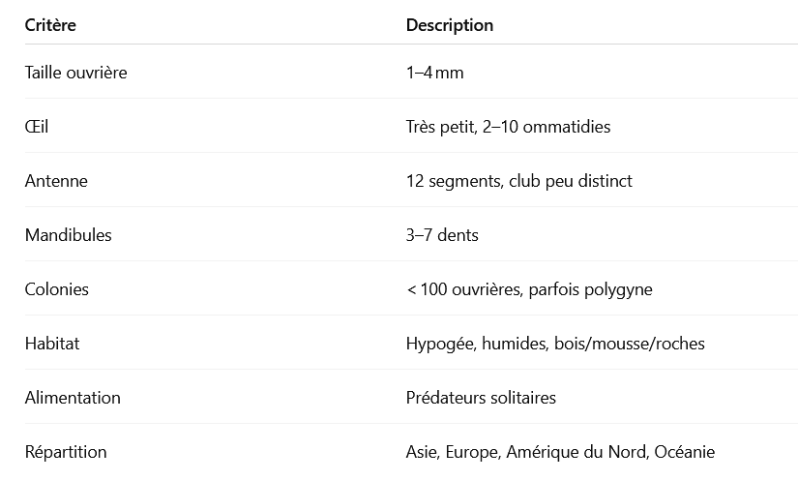

🐜 Morphologie

-

Ouvrières : très petites (1–4 mm), corps brun à brun foncé, yeux réduits (2–10 facettes) .

-

Antennes à 12 segments avec un club indistinct de 4–5 articles; mandibules triangulaires, 3–7 dents selon l’espèce

-

Reines croisées : ressemblent aux ouvrières, mais ailées, thorax plus développé .

-

Caractéristiques diagnostiques : un foramen ("fenestra") sur le processus sous-petiolaire, avec deux dents postérieures — trait distinctif du genre

-

Piqure présente.

🏠 Colonies & nidification

-

Colonies petites, généralement < 100 ouvrières (typique : 30–60, exceptionnellement jusqu’à 135).

-

Nidification hypogée : sols humides, fissures, bois pourris, sous écorce, mousse (feuillus, conifères, pierres).

-

Reynes souvent polygyne, essaimages tardifs (août–septembre) .

-

Larves mobiles, pupes en cocon.

🍽 Alimentation & comportement

-

Comportement prédateur, principalement de petits arthropodes du sol (insectes, collemboles, œufs, larves…) .

-

Les ouvrières chassent en solitaire, lentes, parfois simulant la mort face au danger.

-

Très cryptiques, difficiles à repérer ; se piégeant par tamisage de mousse ou leurres à viande .

🌍 Répartition géographique

-

Principalement dans l’Asie de l’Est et du Sud-Est (23 en Indo-Australie, 14 en orientale, 27 en paléarctique) .

-

Quelques espèces en Europe (P. coarctata, P. testacea) et Amérique du Nord (P. pennsylvanica, …).

-

Présentes aussi en Océanie (Samoa, Nouvelle-Guinée, Australie) .

🔬 Particularités & recherches

-

Fenêtre sous-petiolaire : structure translucide dont on ignore la fonction; visible mieux en MEB qu’au microscope optique .

-

Diversité régionale : taxonomie révisée au Japon/Taïwan avec clés d’identification; espèces nouvelles régulièrement décrites (ex. P. terayamai, P. tudigong).

-

Caryotype : typiquement haploïde n = 6, diploïde 2n = 12 dans plusieurs espèces (ex. Japon, Indonésie, USA) .

🔎 Espèces « phares »

-

Ponera coarctata : espèce européenne, ouvrières 2,5–3 mm, colonies jusqu’à 60–100 ouvrières, nid sous pierres/mousse, agaît dans sols humides, vol nuptial août-septembre .

-

Ponera pennsylvanica : espèce nord-américaine, ouvrières 2–4 mm, nid sous bois/musgo, larves mobiles, pupes en cocon .

1. 🎯 Profil du genre Ponera

-

Le genre comporte environ 66 espèces, décrites à l’échelle mondiale

-

Petite taille : ouvrières de 1 à 4 mm, reines ailées morphologiquement proches des ouvrières

-

Mode de vie cryptobiotique, adapté aux micro-habitats (sous bois, mousse, fissures), au sein de colonies réduites, typiquement 30–60 ouvrières, pointant jusqu’à 135

2. Morphologie et caractères spécifiques

-

Antennes composées de 12 segments, mandibules triangulaires ; yeux très réduits (juste quelques facettes) .

-

Caractéristique unique : fenestra (ou "fenêtre") sous-petiolaire, petite zone translucide, précédée de dents postérieures .

-

Tête, thorax et tergites densément ponctués, couverts de poils. Mandibules avec 3 dents principales + série de denticules

3. Biologie & Comportement

-

Mode de vie prédatoire, généraliste : chasse individuelle d’artropodes (collemboles, diploures, araignées…) .

-

Ouvrières lentes, furtives, pratiquent souvent un ton mort simulé en cas de perturbation.

-

Nids hypogés, semi-claustraux (fondation semi-claustrale) : reines fondatrices protégées mais actives .

-

Larves fixées au plafond du nid par tubercules collants, permettant mobilisation pour éviter les inondations .

-

Échange de nourriture (trophallaxie) documentée dans P. coarctata, souvent en réponse à l’agression : marqueur évolutif potentiel vers la coopération .

4. Reproduction & structure de la colonie

-

Parfois polygyne (plusieurs reines), notamment en P. coarctata ; certaines colonies atteignent 100‑135 ouvrières .

-

Variation de taille et de capacité ovarienne entre reines, mais morphologiquement un seul morphotype .

5. Focus : Ponera coarctata

Caractéristiques

-

Couleur brune à presque noire, corps allongé, yeux minuscules .

Habitat & répartition

-

Zones tempérées : Europe centrale et méridionale, y compris sud de l’Angleterre, pays de Galles, Afrique du Nord, Caucase .

-

Nidifie dans sols humides, sous pierres, mousse, bois en décomposition et falaises friables .

-

Favorise les micro-habitats ombragés et humides, jusqu’à des environnements urbains (terrains vagues, jardins) .

Structure coloniale & nidification

-

Colonies petites (en moyenne 30–60 ouvrières), parfois polygyne, rare ancien cas jusqu’à 135 ouvrières .

-

Larves mobiles, fournissent auto-alimentation, pupes enveloppées dans cocon .

Comportement social

-

Ouvrières chassent solitaires dans la litière, sur rochers et sous couches humides .

-

Lors de conflits (ex. absence de reine ou faim), comportement agressif observable, jusqu’à la trophallaxie apaisante .

6. Aspects évolutifs & scientifiques

-

Fenestra sous-petiolaire intrigante : pourrait avoir rôle sensoriel ou allégé le squelette, objet de recherche en microscopie électronique .

-

P. coarctata représente un modèle pour étudier l’origine de comportements sociaux tels que la trophallaxie .

-

Recherches taxonomiques récentes, notamment en Asie orientale (P. terayamai, wui, tudigong) avec clés d’identification .

📋 Résumé comparatif

🧬 Taxonomie & diversité

-

Genre : Hypoponera Santschi, 1938, élevé au rang de genre en 1967, autrefois inclus dans Ponera .

-

Répartition mondiale : présent sur tous les continents sauf l’Antarctique .

🐜 Morphologie

-

Corps : antennes à 12 segments avec club progressif de 4–5 articles; mandibules triangulaires avec 7 à 18 dents; yeux très réduits (0–1 ommatidie parfois) .

-

Pétiole : un seul nœud, subpetiole simple sans dents (contrairement à Ponera) .

-

Autres traits : dard fonctionnel, métapleurale gland aanwezig, cocons variés, sternite 4 parfois stridulatoire.

🏠 Structure sociale & reproduction

-

Castes : ouvrières monomorphes; reines variables selon les espèces – ailées, ergatoïdes ou intermorphes; mâles également ailés ou ergatoïdes.

-

Trophallaxie : l’un des rares genres ponerines à exhiber des échanges alimentaires adultes.

-

Stérilité ouvrière : stérilité obligatoire dans certaines espèces .

-

Formation de colonie : méthodes variées—avec vols nuptiaux classiques ou par fondation sans ailes (ergatoïde) .

🍽 Comportement & écologie

-

Habitat : nidification hypogée dans litière, bois pourri, sol ou termitière; quelques tramp spp. en serres et bâtiments .

-

Colonies : taille variable – 21 à 1500 individus selon l’espèce .

-

Régime alimentaire : prédateurs et nécrophages, chassent petits arthropodes du sol .

-

Recrutement : sans communication chimique de masse ; se déplacent souvent en tandem via contact antennaire (ex. H. eduardi).

🔬 Karyotype & développement

-

Karyotype : très variable — haploïdes n=18–19, diploïdes 36–38, avec différences régionales (Aus, Malaisie, Brésil).

-

Larves : distinguées par deux paires de tubercules collants (A4–A5), structure ribotypique unique par rapport à Ponera.

🔍 Espèces européennes principales

-

Hypoponera eduardi

-

Ouvrières ~2,5–3 mm, noires/brunes, yeux proches des mandibules, sillon frontal court, dard fonctionnel .

-

Habitat : litière forestière ou près de rivières, sous pierres, sol humide; colonies de quelques dizaines d’individu .

-

-

Hypoponera punctatissima

-

Hypoponera ergatandria

-

Similaire à punctatissima, tramp sub-/tropical cosmopolite, surtout en serres; ergatoïdes mâles ; colonies ≤200.

-

-

H. abeillei, H. ragusai : espèces méditerranéennes moins étudiées, cryptiques en litière.

🌍 Répartition

-

Très cosmopolite, avec densité élevée en zones tempérées et tropicales .

-

Plusieurs espèces devenues tramp grâce au commerce (serres, pots, bois).

⚙️ Intérêt scientifique

-

Variabilité sociobiologique extrême : combinaisons rares de castes, stérilité ouvrière, trophallaxie.

-

Modèle évolutif pour examiner transitions entre formes sociales simples et complexes chez les Ponerinae.

-

Diversité chromosomique notable pour études cytogénétiques.

-

Espèces triviales en zone tempérée (p.ex. eduardi) faciles à étudier en contexte naturel.

Mode de reproduction

Le genre Hypoponera présente une grande diversité reproductive parmi les fourmis Ponerinae, avec plusieurs stratégies évolutives remarquables.

♀ Castes reproductrices :

-

Reines ailées (gyne) :

➝ Présentes dans plusieurs espèces, assurent la reproduction après des vols nuptiaux.

➝ Plus fréquentes en zones tropicales et tempérées stables. -

Reines ergatoïdes :

➝ Formes aptères, morphologiquement proches des ouvrières.

➝ Pondent dans le nid parental et fondent de nouvelles colonies par fission (division d’une colonie mère).

➝ Particulièrement répandues chez les espèces cryptiques et tramp (H. punctatissima, H. eduardi). -

Intermorphes :

➝ Cas rares d’individus morphologiques intermédiaires entre ouvrières et reines (présents dans certaines espèces du genre).

♂ Mâles :

-

Mâles ailés :

➝ Minoritaires ; fécondent lors de vols nuptiaux. -

Mâles ergatoïdes :

➝ Aptères et morphologiquement proches des ouvrières.

➝ Ils se déplacent dans le nid et fécondent les reines sans sortir.

➝ Présents dans des espèces à mode de reproduction souterrain et cryptique (ex : H. punctatissima, H. eduardi).

Intérêt biologique : la coexistence de mâles ergatoïdes et ailés dans certaines espèces fait de Hypoponera un modèle d’étude des transitions évolutives de stratégies de reproduction.

📦 Fondation de colonie :

-

Par essaimage : Reines ailées après fécondation.

-

Par fission : Colonies scindées, les reines ergatoïdes partent avec des ouvrières.

-

Par adoption : Certaines colonies acceptent des gynes externes.

📋 Résumé comparatif

📚 Conclusion

Le genre Hypoponera constitue un groupe passionnant à étudier par :

-

Sa diversité reproductive, avec cohabitation de reines ailées et ergatoïdes, et de mâles ergatoïdes.

-

Son organisation sociale discrète mais variée, avec trophallaxie et déplacements en tandem.

-

Son écologie cryptique, très adaptée aux milieux sub-terrains et aux habitats perturbés.

-

Sa variabilité chromosomique élevée, permettant de comprendre les mécanismes évolutifs des fourmis primitives.

C’est un genre encore sous-exploité en Europe et en région méditerranéenne, mais offrant de nombreuses perspectives en sociobiologie, écologie et cytogénétique.